Entrée libre et gratuite à tous les événements jusqu’à 21h

Centre Marius Sidobre

26 rue Emile-Raspail

94110 Arcueil

Accès : RER B Laplace / Arcueil-Cachan ou Bus 187, 188, 197

• Romans, essais, témoignages, beaux-livres, dédicaces : venez découvrir la Grande librairie du Courrier des Balkans

• Stands d’éditeurs :

Les éditions des Argonautes

Les éditions Non-lieu

Les éditions Fauves

Les éditions franco-slovènes

Les éditions Intervalles

Les éditions Le vers à soie

Les éditions Petra

Les éditions Signes et Balises

Plan B éditions

Les éditions Riveneuve

Les éditions Bougainvilliers

Les éditions de L’Harmattan

• La bouquinerie-braderie des Balkans, pour trouver des introuvables et des vieux livres à des prix imbattables ! Venez déposer les livres dont vous ne voulez plus, ils seront revendus au bénéfice du Courrier des Balkans. Vous ferez ainsi d’une pierre trois coups : des heureux, de la place dans vos bibliothèques, et un geste de soutien.

• Boissons et restauration légère des Balkans au bar toute la journée

Programme

11h : Assemblée générale annuelle de l’association Courrier des Balkans

Ouverte à tous.tes les personnes s’acquittant de l’adhésion 2023 à l’association Courrier des Balkans.

• Dans l’après-midi, signatures avec Maurice Botbol, Jean-Arnault Dérens, Sylvain Guyot, Laurent Geslin, Abidin Krasniqi, Athanase Popov…

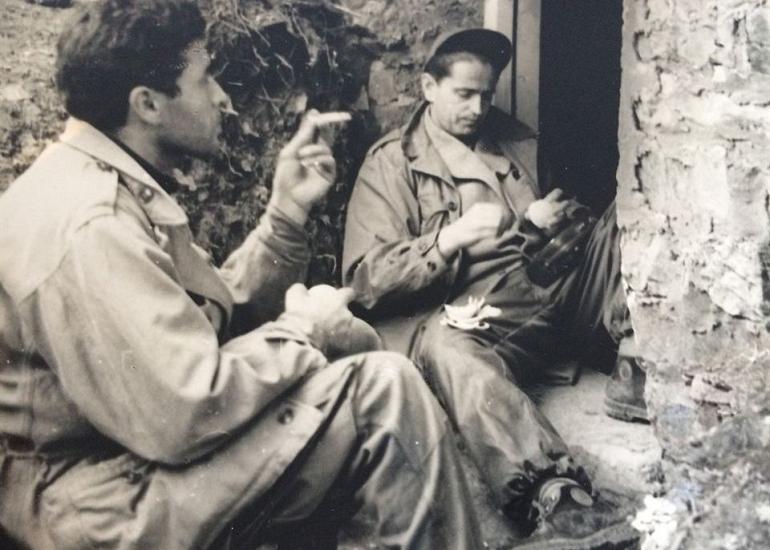

14h30 : Xavier Bougarel, Chez les partisans de Tito

Qui se souvient encore des partisans yougoslaves de Tito, le plus important mouvement de résistance armée dans l’Europe occupée ? Comment les partisans ont-ils restauré la communauté des peuples yougoslaves ? Comment organisaient-ils la participation politique de la paysannerie, de la jeunesse, des femmes ? Quel était le rôle du Parti communiste ? Sur quelles bases reposait l’économie de territoires libérés ? Quelle conception les partisans avaient-ils de la justice, de la vengeance et du pardon ?

Xavier Bougarel est historien, chercheur au Centre d’études turques, ottomanes, balkaniques et centrasiatiques de l’École des hautes études en sciences sociales de Paris et associé du Centre Marc Bloch de Berlin.

Rencontre animée par Laurent Geslin.

15h30 : Les minorités en Roumanie. Hommage à Nicolas Trifon

Comment peut-on être aroumain, saxon, hongrois, juif ou rom en Roumanie ? Comment les minorités nationales négocient-elles leurs identités depuis la chute du communisme ? Un grand débat en hommage à notre ami Nicolas Trifon, disparu en août 2023, spécialiste des Aroumains.

Avec Michel Carassou, éditeur, spécialiste de l’oeuvre de Benjamin Fondane

Matei Cazacu, historien, co-auteur avec Nicolas Trifon, de Un Etat en quête de nation : la République de Moldavie

Catherine Horel, historienne,

et Catherine Roth. chercheure en sciences de la culture et de la communication, spécialiste des Saxons de Transylvanie.

Rencontre animée par Florentin Cassonnet.

17h : L’Odyssée balkanique

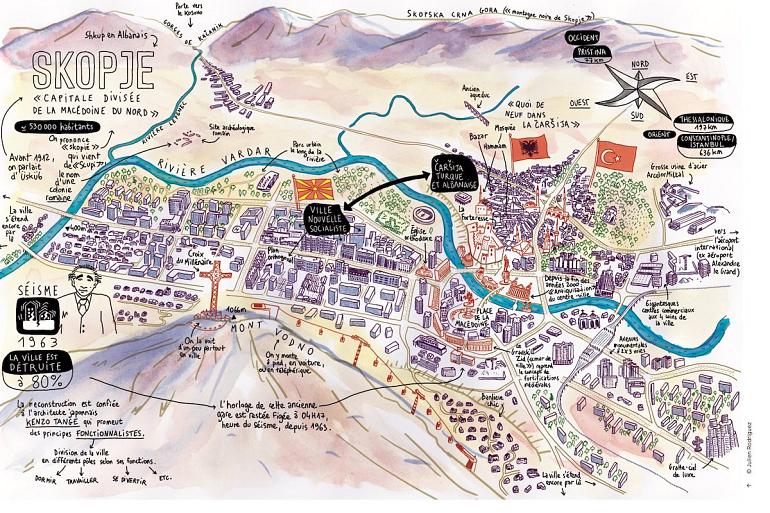

Un parcours de Vienne à l’Ouest, parmi l’importante diaspora pour finir à Bihać, à la porte de l’Union Européenne et de l’espace Schengen, sur l’une des routes migratoires. Entre les deux, nous parcourrons des espaces marqués par l’histoire, au gré des routes de montagnes, et rencontrerons les habitants en prenant notre temps. Alors que la guerre est de retour sur le continent européen, les Balkans reviennent sur le devant de la scène et ne doivent pas devenir un autre front d’instabilité. L’intégration européenne promise dès 2003 n’est toujours pas faite et des crises (politique, démocratique, etc.) demeurent alors que dans la région Russes, Chinois ou Turcs se bousculent. Un voyage de Vienne à Zagreb, Belgrade, Skopje, Pristina, Novi Pazar, Cetinje, Tirana, Mostar et Bihać.

Présentation en avant-première du livre illustré à sortir aux éditions de l’ENS Lyon.

Avec les auteurs (Benoit Goffin, Amaël Cattaruzza, Jean-Arnault Dérens, Laurent Geslin, etc.)

18h : Lancement du nouveau roman de Velibor Čolić, Guerre et pluie

Dans son dernier livre Guerre et pluie (Gallimard, 2024), Velibor Čolić relate son enrôlement dans les troupes croato-bosniaques pour participer à l’invasion de la Bosnie en 1992. Il raconte son quotidien de soldat jusqu’à sa désertion, laquelle le contraint à l’exil et à renoncer à ce qui constituait sa vie, notamment à se défaire de sa langue maternelle pour le français. L’horreur de la guerre est contrebalancée par la douceur des souvenirs amoureux.

19h : Apéro balkanique en musique

20h30 : Ciné Guérillas : Scènes des archives Labudović

Un film réalisé par Mila Turajlić.

France, Serbie, Montenegro, Croatie • 2022 • 94 minutes • Couleur et Noir & Blanc.

En 1959, Tito, le président yougoslave, envoie son caméraman Stevan Labudović en Algérie, en pleine guerre d’indépendance. Sa mission est de filmer l’opposition, la résistance contre la domination coloniale française. La cinéaste serbe Mila Turajlić plonge dans les archives de Labudović : une pièce sans lumière où des centaines de bobines de films en 35 mm sont entreposées. Ces images d’actualités sont inédites et avec Labudović – aujourd’hui un vieil homme, qui suit tant bien que mal l’énergétique réalisatrice – elle recompose l’épopée vécue il y a 50 ans…

Projection (entrée payante) suivie d’un débat avec la réalisatrice, Mila Turajlić.

Au Cinéma Jean Vilar

1, rue Paul Signac – 94410 Arcueil (à cent mètres du Centre Marius Sidobre)